L’ALTRA RESISTENZA. I.M.I. storie a lungo dimenticate

In memoria del passato 23 settembre, data in cui nel 1943 i soldati nazisti massacrarono a Cefalonia oltre 5.000 soldati italiani per aver opposto resistenza all’occupazione dell’isola, oggi vorrei ricordare “L’altra resistenza”. La resistenza dimenticata, fatta senza armi ma da una sola parola, quella di una generazione educata al motto “credere, obbedire e combattere”, una generazione educata a non pensare con la propria testa e a non prendere decisioni proprie. Ricordiamo la storia di oltre 650.000 internati militari italiani raccontando la storia di uno di questi, Pietro Lissoni.

1943, soldati italiani a Cefalonia

Questo articolo è frutto della raccolta di testimonianze di mio nonno Natale Marchesi (nipote di Pietro) e di suo cugino Pierluigi Lissoni (figlio di Pietro), e di una ricerca personale che nel settembre dell’anno scorso, dopo una lunga consultazione di più archivi statali, ha portato al rinvenimento del lager in cui Pietro Lissoni è stato prigioniero tra il settembre del 1943 e l’aprile del 1945.

Pietro Lissoni

PRIMA DELLA DEPORTAZIONE

Pietro Lissoni nasce a Cavenago di Brianza il 27 agosto 1913, terzogenito di Luigi Lissoni e Luigia Mapelli, la quale muore in giovane età nel 1933. Insieme a tre sorelle ed un fratello, Pietro cresce nella “Curt di Spadit” situata in via Besana, nel suo paese natale.

Cavenago di Brianza, uno scorcio della corte che diede i natali a Pietro

Luigi Lissoni e Luigia Mapelli

Cavenago di Brianza, 1942, matrimonio di Giovanni Marchesi e Teresa Lissoni (sorella maggiore di Pietro). Al centro della foto è possibile vedere gli sposi, a destra dello sposo c’è Angelina Mauri, fidanzata di Pietro Lissoni, affianco troviamo l’allora fidanzata di Giulio Lissoni. All’estrema sinistra vediamo Piera Lissoni (sorella maggiore di Pietro) , ed in alto tra i due sposi troviamo Maria Lissoni (sorella minore di Pietro) e probabilmente Luigi Lissoni (padre di Pietro).

Negli anni 30′ viene registrato al distretto militare di Milano con il numero di matricola 14892. Secondo quanto riportato da un documento del bollettino ufficiale dell’Africa italiana e dalle sue testimonianze, dal 1935 presta servizio in Somalia al seguito di una colonna operante della 4° compagnia idrici speciale auto carreggiata. Dopo la guerra racconterà, mostrando anche diverse fotografie, dell’orripilante visione dei somali impiccati agli alberi, dei grandi massacri nei confronti della popolazione locale e di come i soldati italiani avessero “allevato” uno struzzo dandogli da mangiare delle lamette da barba.

“Mentre dovevano attraversare i fiumi con le canoe o con le barche (per assestare ponti mobili utili per il passaggio delle truppe italiane), c’erano gli ippopotami che si appoggiavano alle barche, le spingevano e le mandavano fuori strada […]. Ogni tanto i soldati gli davano anche delle palate (agli ippopotami) però avevano anche paura […].”

Estratto di una testimonianza di Pierluigi Lissoni, nella quale ricorda i racconti di suo padre sulla Campagna d’Africa Orientale.

Tra l’aprile e il maggio 1936 torna a Cavenago di Brianza dove, insieme alla famiglia, lo attende la fidanzata e futura moglie Angelina Mauri che scherzosamente riporterà queste parole sul rientro in Italia dall’Africa del moroso: “Quando è tornato dall’Africa non mi piaceva più; da quanto era diventato scuro sembrava un Abissino!”. Nell’Agosto del 1941 Pietro, arruolato nel 2° Reggimento Genio Pontieri, viene richiamato sul fronte russo dove i Pontieri nonostante il martellante e incessante fuoco nemico danno un abile contributo al riattamento del ponte Dnjepropetrowsk, importante via di transito per l’avanzata verso la regione del Donetsk; proprio nell’ex U.R.S.S. durante la ritirata dell’esercito italiano si ritrova con il fratello minore Giulio; appena ventenne, anche lui è soldato sul fronte russo.

Giulio Lissoni, reduce della Campagna di Russia

LA CATTURA E LA DEPORTAZIONE

Nel 1943, Pietro insieme al suo reggimento rientra in Italia. Inizia così un periodo di permanenza nella caserma di Piazza Alessandro Casali a Piacenza.

Piacenza, caserma sede del comando del 2° Reggimento Genio Pontieri

In seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943, il 2° Reggimento Genio Pontieri viene sciolto; i soldati sono allo sbando. Immaginando un imminente possibile scenario di deportazione e internamento il giovane soldato Amilcare Gentili si dà alla fuga.

Presto i soldati tedeschi entrano nella caserma con autocarri e sidecar, mitragliano l’edificio e ordinano ai soldati di abbandonare la struttura. Dopo averli radunati nel piazzale e disarmati, nazisti e repubblichini chiedono l’adesione alla neonata Repubblica Sociale Italiana e, di conseguenza, continuare a combattere a fianco dei fascisti di Salò e all’esercito tedesco. Nelle caserme in Italia e fuori sede, la domanda riceve all’incirca 650 mila no.

Disarmo delle truppe

Piacenza era definita “città caserma”: qui i nazifascisti catturano tra i settemila e gli ottomila soldati. Molti, cercando di fuggire dalle file, vengono fucilati, mentre altri riescono nel loro intento, e nella maggior parte dei casi si danno alla macchia.

Occupazione di Piacenza, 1943

Un veduta della stazione ferroviaria di Piacenza, anni 40′

I militari che rifiutano la proposta dei nazifascisti sono raccolti e fatti attendere per consentire ai tedeschi di raccogliere un numero di soldati disertori tale da poter organizzare un unico trasporto. Dopo l’attesa, i soldati prigionieri vengono da prima costretti a marciare o caricati su degli autocarri che li trasportarono fino alle stazioni ferroviarie o ai porti (questo in base al luogo di cattura) dove sono fatti scendere dalle camionette e nuovamente stipati, stavolta su vagoni bestiame o navi mercantili; bastimenti dai quali i prigionieri sarebbero stati scaricati una volta giunti sulla terraferma per poi essere caricati su tradotte ferroviarie.

Su ogni vagone bestiame potevano viaggiare dai 40 fino agli 80 militari: le condizioni di viaggio sono disumane, i vari convogli fanno delle soste, ma difficilmente gli sportelloni dei vagoni vengono aperti.

Soldati italiani vengono caricati su un treno di deportazione

Militari italiani su un vagone bestiame diretto in Polonia

I soldati italiani catturati non vengono considerati e definiti prigionieri di guerra, ma “internati militari italiani”, I.M.I.: questo li rende soggetti “fragili” in quanto non tutelati dalla Convenzione di Ginevra. Solo nel 1944 gli I.M.I. otterranno lo stato di lavoratori civili. Nonostante questo, la maggior parte degli internati militari italiani continuano la loro prigionia in quanto considerati internati politici.

I prigionieri italiani che lavorano nella polveriera a Neubrandenburg cercano di raccogliere firme per inviare a Berlino la domanda per ottenere lo status di civili e riusciranno ad inviare la richiesta all’Ambasciata italiana, ma la risposta è negativa e gli italiani a Neubrandenburg continuano la prigionia senza alcuna diversità nel trattamento.

Il convoglio che trasporta Pietro Lissoni è indirizzato a nord-est del Reich e, dopo diverse ore di viaggio, giunge a destinazione. Località Neubrandenburg, Mecleburgo orientale.

I prigionieri, inibiti dal viaggio, vengono scaricati alla stazione ferroviaria di Neubrandenburg, utilizzata in queste occasioni come rampa di scarico dei trasporti. I nuovi arrivati vengono sistemati in colonna e costretti a una marcia di 4 chilometri per il centro della cittadina medievale in direzione del lager/II A; secondo alcune testimonianze i ragazzi tedeschi sono affascinati nel vedere marciare i soldati prigionieri per la strada.

Arrivo di un trasporto, probabilmente nei dintorni di Neubrandenburg

I prigionieri vengono strettamente sorvegliati, chi perde il passo viene percosso con il calcio del fucile.

Neubrandenburg, prigionieri marciano verso il lager

Prigionieri marciano per il centro della cittadina medievale di Neubrandenburg

prigionieri marciano sulla “Bergstrasse”, strada di montagna, che porta a Neubrandenburg – Funfeichen, dove è ubicato lo Stalag II A, oggi questa strada è ancora percorribile.

STALAG II A

Il lager di prigionia II A nasce nel 1939 come campo attendato per prigionieri di guerra polacchi, che in un primo tempo verranno sfruttati nei i lavori di ampliamento del campo e nelle fattorie locali.

Neubrandenburg, 1934

Visione aerea di Neubrandenburg, 1943

A partire dal giugno del 1941 il campo accoglierà prigionieri di guerra sovietici, dei quali oltre 6.000 moriranno nel campo per via delle condizioni disumane e il trattamento riservatogli, in alcuni casi impiccandosi nell’ambulatorio medico o nelle baracche.

Stalag II A, tessera di un internato Jugoslavo

Prigionieri a Neubrandenburg

Distribuzione degli alimenti nello Stalag II A

Neubrandenburg, un comando di prigionieri francesi nel 1942

Nel 41′ inoltre tutti gli ebrei presenti in questo campo sono trasferiti nei lager di Sachsenhausen e Oranienburg.

Il campo di Neubrandenburg è composto da 48 strutture: due sono adibite a cucine, una ad ambulatorio medico, una all’artigianato e per gli ufficiali, alloggiati in un secondo campo, esiste un teatro ed una mensa; servizio di cui gli uomini di truppa non possono usufruire.

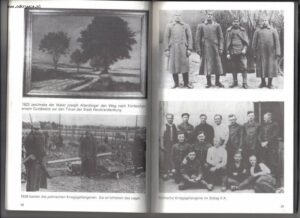

Nella prima foto viene illustrata la strada che porta al campo di Neubrandenburg, le altre foto mostrano lavoratori schiavi polacchi

Campo attendato per prigionieri di guerra polacchi, Neubrandenburg

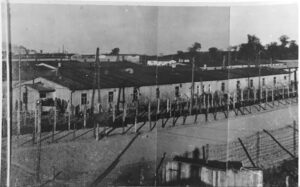

Prigionieri entrano in una baracca nel lager di Neubrandenburg (probabilmente l’ambulatorio medico). Come si può vedere il campo è recintato da un doppio reticolato di filo spinato elettrificato.

Baracche del campo di concentramento di Neubrandenburg nel 1942

Interno di un blocco in muratura nel lager di Neubrandenburg

Dal settembre del 1943, quando ormai lo Stalag ospitava prigionieri di guerra di almeno sette nazionalità diverse e donne principalmente trasferite dal lager di Ravensbrück, iniziano ad arrivare al campo i primi trasporti di militari italiani. Secondo il censimento ufficiale dei prigionieri del 1° dicembre 1944 528 italiani sono internati in questo lager.

Testa di una ragazza nel lager di Neubrandenburg, Alberto Cavallari

Ragazzo polacco a Neubrandenburg, Alberto Cavallari

Nel lager di Neubrandenburg gli uomini della Wehrmacht applicano l’odio razziale costringendo prigionieri senegalesi e marocchini a svuotare il recipiente delle latrine. Addirittura, all’arrivo di prigionieri coloniali francesi al lager di Neubrandenburg, molti cittadini si recano in visita al campo come se questo fosse uno zoo.

L’INTERNAMENTO

Superato il cancello e la recinzione di filo spinato, nel lager di Neubrandenburg gli italiani sono sottoposti alla stessa procedura dei prigionieri russi.

Ingresso di un trasporto francese nel lager di Neubrandenburg. A destra si può vedere il blocco di comando.

Ogni prigioniero viene registrato su due tessere dati personali, una fotografia e l’impronta digitale, successivamente è nel centro di disinfestazione, docciato e rasato. Più tardi ai nuovi arrivati viene consegnata la divisa del campo marchiata. Nonostante questo marchio sia riservato ai soli prigionieri di guerra, presumibilmente anche gli I.M.I. di Neubrandenburg sono marchiati con una croce rossa sul retro casacca.

Molti soldati italiani mantengono la loro divisa militare estiva, questo li rende più vulnerabili in inverno e porta la maggior parte di questi alla morte per assideramento o malattia.

Probabilmente Pietro Lissoni è presente tra i primi 5.490 “Italiener”, italiani, registrati con il censimento del 1° ottobre 1943.

Pietro riceve una piastrina di riconoscimento con inciso il proprio numero di matricola ed il campo di appartenenza; ad oggi matricola sconosciuta.

Una piastrina di metallo di un prigioniero francese nello Stalag II A

Pietro Lissoni diventa sotto ogni aspetto uno stücke, un pezzo, uno schiavo del Reich e della sua economia. Proprio per questa prassi dopo un periodo di tempo variabile dai tre giorni alle due settimane di internamento, giungono al lager di Neubrandenburg dalla campagna gli agricoltori tedeschi per fare un’indagine sul lavoro dei prigionieri italiani in patria: agli internati viene chiesto quale fosse il loro impiego in Italia e divisi in gruppi di lavoro composti da quattro o cinque persone. Pietro è impiegato come contadino nella fattoria di una famiglia tedesca, dove deve coltivare il loro appezzamento di terreno e sistemare la stalla. In questi luoghi, i lavoratori riescono a rovistare nei bidoni della spazzatura per trovare qualcosa da mangiare.

Nonostante la maggior parte degli internati militari italiani venga imprigionata in campi di prigionia, la loro condizione non garantisce del tutto la sicurezza di non essere gassati: ad esempio, nel 1944 il medico delle SS Franz Lucas seleziona a Mauthausen prigionieri di qualsiasi categoria da inviare al centro di sterminio dell’Aktion T4 di Hartheim, dove periscono anche diversi internati militari italiani provenienti dalla Brianza.

La giornata nel campo di Neubrandenburg inizia alle 6.00 del mattino, gli internati vengono svegliati dall’ufficiale che si occupa di sorvegliare la baracca e dare l’ordine d’appello a chi si trovi all’interno. Alle 7.00 i prigionieri vengono sottoposti alla lunga ed estenuante adunata e conta sotto qualsiasi tipo di intemperia.

Appello dei prigionieri nel lager di Neubrandenburg

Una mattina tutti gli internati italiani del lager di Neubrandenburg sono raggruppati, un internato “delegato” sale su un tavolaccio e incomincia ad esporre la situazione dell’Italia in quei giorni, cercando di convincere i disertori a unirsi ai fascisti. Dice che un comando tedesco ha liberato Mussolini, che il re è un traditore e che la famiglia reale ha abbandonato la patria.

Unirsi alla R.S.I. con la promessa di tornare a casa è una proposta allettante, fortunatamente però, neanche le promesse del delegato bastano per convincere la maggior parte degli internati militari italiani (nella prima decade di ottobre migliaia di prigionieri italiani si trovavano a Neubrandenburg, solo una decina di questi aderirono alla R.S.I.).

Prigionieri italiani del lager di Neubrandenburg

Dopo l’appello, i comandi di prigionieri vengono condotti da un capo sul posto di lavoro.

Al ritorno in baracca dopo il lavoro i prigionieri ricevono una zuppa con la pelle di patata, questo deve bastare agli internati per sopravvivere. Proprio durante questo momento, una sera un prigioniero italiano cercherà di raccogliere dai bidoni una pelle di patata in più, ma sentendo una canna del fucile puntatagli alle spalle deve abbandonare la presa.

Attesa del rancio a Neubrandenburg, Alberto Cavallari

Distribuzione delle patate a Neubrandenburg, Alberto Cavallari

I prigionieri alle ore 19:30 vengono costretti all’appello serale e alle ore 20:00 la baracca è chiusa ed i prigionieri sprangati al suo interno, un solo secchio per i bisogni corporali dei prigionieri. Le baracche possono ospitare fino a 250 prigionieri che vivono in camerate di legno con letti a castello a tre piani. Al centro della camerata si trovano dei lavabi, una piccola “cucina” e una latrina comune notturna. Durante il giorno i prigionieri sono costretti ad usufruire delle latrine esterne.

Dell’internamento in Germania rimane vivo in Pietro il ricordo della paura delle urla degli uomini della sorveglianza nazista quando impartivano gli ordini.

“In Germania avevamo sempre fame, se mangiavi le bucce di patata era la cosa più buona che c’era nel campo!” Parole di Pietro Lissoni sul pasto dei prigionieri del lager di Neubrandenburg nei ricordi di mio nonno Natale Marchesi.

IL RAPPORTO CON LE ALTRE NAZIONALITÀ

A Neubrandenburg ogni nazionalità è divisa dalle altre da un reticolato di filo spinato. Gli italiani ed i russi sono confinati nella zona sud, dove il trattamento è peggiore, mentre le altre nazionalità si trovano nella zona nord, sottoposte a un trattamento quasi umano; francesi e americani ricevono pacchi dalla Croce Rossa e nonostante sia proibito barattano fra loro orologi e catenine d’oro in cambio di pane.

Il campo italiano confina con quello russo, tutti i giorni da quest’ultimo i prigionieri italiani vedono uscire dalle baracche cadaveri scheletrici che vengono accatastati su un carretto e trasportati da un soldato tedesco al cimitero dei prigionieri di guerra.

A Neubrandenburg in media muoiono giornalmente per grave denutrizione e tifo almeno 50 prigionieri di guerra sovietici.

Prigioniero ucciso sul filo spinato a Neubrandenburg, Alberto Cavallari

Donna russa nel lager di Neubrandenburg, Alberto Cavallari

Italiani e russi, benché con grande difficoltà, proveranno a comunicare e a scambiarsi del cibo.

LA LIBERAZIONE E IL RIMPATRIO

Lo Stalag II A viene liberato il 28 aprile 1945 da un’armata corazzata di un reparto bielorusso dell’Armata Rossa; i prigionieri festeggiano esultando e sfilando per il campo con le proprie bandiere. Il giorno successivo i soldati russi incendiano la città di Neubrandenburg.

Reparto bielorusso che ha liberato lo Stalag II A il 28 aprile 1945

Nell’estate e nell’autunno del 1945 il campo e le vicine abitazioni sono adibite ad alloggio per reduci dalla prigionia e sfollati.

Neubrandenburg, prigionieri e sfollati dopo la guerra

Prigionieri a Neubrandenburg dopo la liberazione del campo

Alla fine della guerra le forze Alleate preferiscono dare precedenza al rimpatrio dei reduci di altre nazionalità rispetto a quelli italiani, che invece devono attendere.

Il rimpatrio si concentra soprattutto nell’estate e nell’autunno del 1945. Dal Reich gli italiani defluiscono in Italia, al centro di accoglienza istituto a Pescantina.

Inaugurazione del monumento agli ex internati nei campi nazisti a Pescantina, Verona, dove era esistito un centro accoglienza, 25 settembre 1966

Pietro compie insieme a un gruppo di ex internati militari una prima parte del viaggio di rimpatrio, a piedi e con mezzi di fortuna verso la zona occupata dagli americani e britannici, presso la località di Salzwedel o nelle zone circostanti dove entrano in contatto con un gruppo di ex internate, tra le quali Giorgetta Bellak Melodia, ebrea italiana internata a Ravensbrück, che ricorda, nell’intervista rilasciata al CDEC (Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) il 17 ottobre 1986, l’affetto con cui il gruppo di ex I.M.I. si è preso cura di lei e delle compagne.

Gli ex internati vengono caricati a bordo di una tradotta con destinazione Pescantina dove, come già accennato in precedenza, i reduci italiani dei lager vengono accolti. Fuori dalla stazione si trovano vari camion con dei cartelli che indicano le varie città di destinazione. Pietro, imbarcatosi quasi certamente su un camioncino con direzione Milano, fa sosta a Verona ed infine viene scaricato di fronte alla Stazione Centrale di Milano. Pietro è rimpatriato in Italia il 26 agosto 1945.

Rimpatrio degli italiani reduci dalla prigionia

reduci a Pescantina

Reduci della prigionia sui vagoni bestiame

DOPO LA GUERRA

Dopo il conflitto mondiale, Pietro riprende la sua vita e si costruisce una famiglia.

A Cavenago gestirà il vecchio “circulon” di via Besana e successivamente quello nuovo, situato sotto la torretta di Piazza della Libertà, entrambi sotto la sfera dei partiti socialista e comunista.

Cavenago di Brianza, a sinistra si può vedere la “torretta” che ospitava il circolo comunista e socialista dove per anni dopo la guerra Pietro Lissoni e la moglie Angelina lavoreranno

Pietro condividerà i ricordi della guerra con la famiglia e l’amico Luigi Crippa “Gino”; anche lui ex I.M.I. nei campi di Pupping e Linz.

Dopo la guerra, per gli internati militari italiani ha inizio un triste periodo di dimenticanza collettiva.

Molti superstiti vogliono dimenticare la loro tragedia, altri, pur volendo raccontare, non vengono ascoltati e addirittura smentiti o non creduti. Anche da un punto di vista divulgativo, a differenza di quella degli ebrei, la condizione degli internati militari italiani non verrà mai presa in grande considerazione; solamente verso la metà degli anni 80 si inizierà ad interessarsi anche della loro storia.

Lorenzo Roncaglia